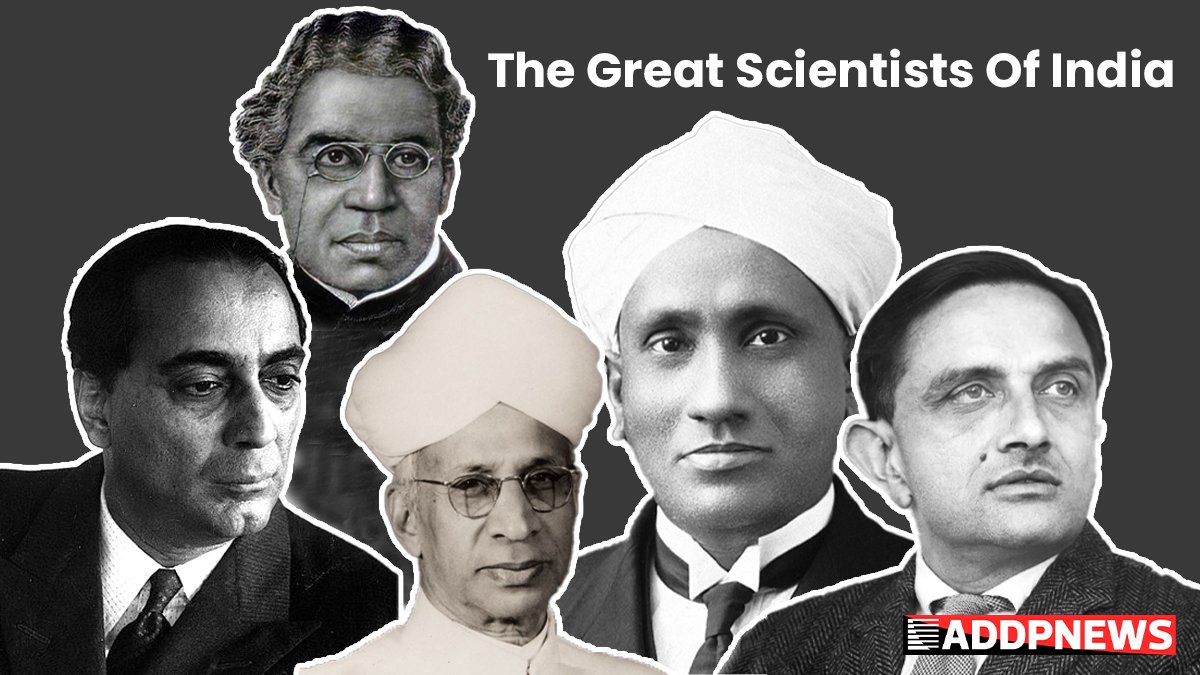

Great Scientists Of India- भारत में कई सारे महान वैज्ञानिक हुए है, पर आज हम आपको जिस 5 महान वैज्ञानिक के बारे में बताने वाले है उन्होंने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महान वैज्ञानिक और उनके आविष्कार

Great Scientists Of India- वैज्ञानिकों ने हमेशा मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके शोध और आविष्कारों ने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल दिया है। यहाँ कुछ महान वैज्ञानिकों और उनके अविस्मरणीय आविष्कारों का वर्णन किया गया है।

Table of Contents

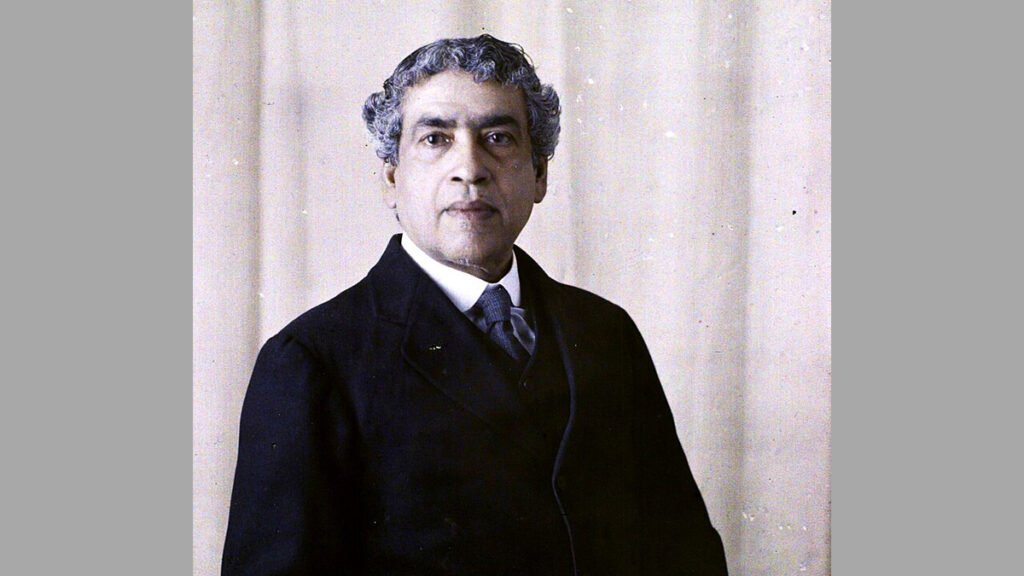

डॉ. जगदीश चंद्र बोस

- प्रारंभिक जीवन

डॉ. जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के बंगाल के मयूरेश्वर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गए। वहाँ उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके शोध कार्य ने उन्हें एक उभरते वैज्ञानिक के रूप में पहचान दिलाई।

वैज्ञानिक अनुसंधान और अविष्कार- डॉ. बोस का सबसे प्रसिद्ध कार्य पौधों के जीवन और उनके प्रतिक्रियाओं पर आधारित था। उन्होंने साबित किया कि पौधे भी जीवित होते हैं और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। उनके कुछ प्रमुख अनुसंधान और आविष्कार निम्नलिखित है।

- पौधों में जीवन का सिद्धांत- डॉ. बोस ने अपने प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि पौधे भी जीवित होते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने पौधों में संकेत और उत्तेजना के रिसेप्टर्स का अध्ययन किया।

- पौधों की विद्युत उत्तेजना- उन्होंने पौधों में विद्युत उत्तेजना का अध्ययन किया और इसे प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक अद्वितीय उपकरण, “प्लांट-फोटोग्राफ” का निर्माण किया। इससे पौधों की प्रतिक्रिया को देखने में मदद मिली।

- रेडियो विज्ञान में योगदान- डॉ. बोस ने रेडियो तरंगों पर भी काम किया और पहली बार एक उपकरण बनाया, जिसे उन्होंने “रेडियो रिसीवर” कहा। यह उपकरण विद्युत तरंगों का उत्पादन करने और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम था।

- सुपरकंडक्टिविटी का अध्ययन- उन्होंने सुपरकंडक्टिविटी (अत्यधिक ठंडे तापमान पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता का शून्य होना) पर भी अनुसंधान किया। उनके कार्यों ने भौतिकी में नई दिशा दी।

अन्य योगदान- डॉ. बोस ने भारतीय विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने कोलकाता में “बोस इंस्टीट्यूट” की स्थापना की, जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा, वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।

पुरस्कार- डॉ. जगदीश चंद्र बोस को उनके अद्वितीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया। वे 1917 में “रॉयल सोसाइटी” के फेलो बने और उन्हें “रायसीन” पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके योगदान को देखते हुए, भारतीय सरकार ने 1958 में उनके जन्मशताब्दी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। (Great Scientists Of India)

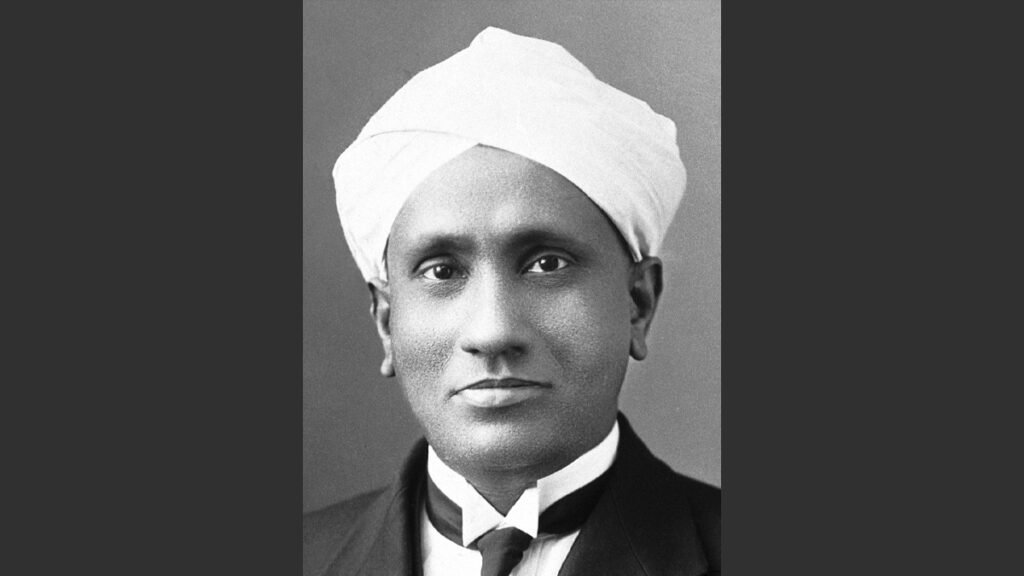

डॉ. सी. वी. रमन

- प्रारंभिक जीवन

चंद्रशेखर वेंकट रमण, जिन्हें आमतौर पर सी. वी. रमन के नाम से जाना जाता है, भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। रमन को उनके महत्वपूर्ण अनुसंधान और भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वे 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने।

सी. वी. रमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुचिरापल्ली में प्राप्त की और फिर आगे की शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज, चेन्नई से की। उन्होंने 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में डिग्री प्राप्त की। रमन ने 1917 में भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में एक शोध संस्थान की स्थापना की और वहाँ अपने शोध कार्य जारी रखे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए, जो भारतीय विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान साबित हुए।

वैज्ञानिक अनुसंधान और अविष्कार- सी. वी. रमन की सबसे प्रसिद्ध खोज ‘रमन प्रभाव’ है। यह प्रभाव तब देखा जाता है जब एक प्रकाश किरण (जैसे कि लेजर) किसी पारदर्शी पदार्थ (जैसे पानी या कांच) से गुजरती है। जब प्रकाश उस पदार्थ से गुजरता है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, जिससे प्रकाश की ऊर्जा में बदलाव आता है।

- विज्ञान में नया आयाम: रमन प्रभाव ने यह साबित किया कि प्रकाश केवल ऊर्जा का संचारक नहीं है, बल्कि इसके साथ ही इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है।

- अनुसंधान में प्रयोग: यह प्रभाव विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों में, विशेषकर रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में, उपयोगी सिद्ध हुआ।

- उपकरण विकास: इसके आधार पर, वैज्ञानिकों ने कई उपकरण विकसित किए, जैसे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो पदार्थों के विश्लेषण में मदद करता है।

अन्य योगदान- उन्होंने ध्वनि की तरंगों और उनके प्रभावों पर भी शोध किया। उन्होंने वायुमंडलीय प्रकाश और उसकी विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया। रमन ने रंगों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण कार्य किए और उनके वैज्ञानिक आधार को समझाने में मदद की। उन्होंने 1948 में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां उन्होंने अपने अनुसंधान कार्य जारी रखे और कई युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया।

पुरस्कार- उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको भारतीय विज्ञान में उनकी उपलब्धियों के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि मद्रास विश्वविद्यालय में दी गई थी। उन्हें 1925 में मैक्सवेल मेडल से सम्मानित किया गया, जो भौतिकी में उनकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्हें 1954 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। (Great Scientists Of India)

डॉ. विक्रम साराभाई

- प्रारंभिक जीवन

डॉ. विक्रम साराभाई भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा ने उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि विकसित करने में मदद की, और उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। डॉ. साराभाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहाँ उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके द्वारा अध्ययन की गई विषयों ने उन्हें विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गहराई से सोचने और अनुसंधान करने की प्रेरणा दी।

वैज्ञानिक अनुसंधान और अविष्कार- (Great Scientists Of India)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना- डॉ. साराभाई ने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना की। उनका मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग भारत के विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत के पास अपनी तकनीकी क्षमताएँ हों और देश के लिए उपग्रह कार्यक्रम को स्थापित किया जाए।

- आर्यभट्ट उपग्रह- डॉ. साराभाई के नेतृत्व में भारत का पहला उपग्रह, आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। यह उपग्रह विज्ञान, संचार और मौसम विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। आर्यभट्ट ने न केवल भारतीय तकनीकी कौशल को साबित किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग- डॉ. साराभाई ने कृषि, मौसम विज्ञान, और संचार के क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कई पहल कीं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उपग्रहों का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।

- समाज सेवाएँ- डॉ. साराभाई केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज के विकास के लिए भी कार्य किया। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए।

अन्य योगदान- डॉ. साराभाई ने भारतीय विज्ञान संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संस्थान को एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की, जिससे देश में उच्च स्तर की वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिला। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दृष्टि से IIT ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत को एक नया दिशा प्रदान किया

डॉ. साराभाई ने सामाजिक विकास में भी योगदान दिया। डॉ. साराभाई के नेतृत्व में, भारत ने कई महत्वपूर्ण उपग्रह कार्यक्रम विकसित किए, जिनमें INSAT और IRS जैसे उपग्रह शामिल हैं। ये उपग्रह संचार, मौसम विज्ञान, और कृषि विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं।

पुरस्कार- डॉ. साराभाई को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, जो उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देता है। उनके सम्मान में, भारत सरकार ने “विक्रम साराभाई अवार्ड” की स्थापना की, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। डॉ. साराभाई को 1966 में भारतीय सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए दिया गया था।

उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए, डॉ. साराभाई को 1972 में पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, से भी सम्मानित किया गया। डॉ. साराभाई को नेहरू अवार्ड भी मिला, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। (Great Scientists Of India)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

- प्रारंभिक जीवन

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक, दार्शनिक और शिक्षाविद् थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तणी नामक स्थान पर हुआ। वे केवल एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक और शिक्षक भी थे। उनके योगदान का भारतीय विज्ञान के इतिहास में विशेष स्थान है। डॉ. राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल से प्राप्त की और बाद में मद्रास विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, जिन्होंने हमेशा अपने अध्ययन में उत्कृष्टता दिखाई। बाद में, उन्होंने दर्शनशास्त्र में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की।

वैज्ञानिक अनुसंधान और अविष्कार- डॉ. राधाकृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की, लेकिन उनकी वैज्ञानिक रुचियों ने उन्हें अनुसंधान की ओर अग्रसर किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, विशेष रूप से भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। वे भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों में से एक थे।

- उच्चतर विद्युत अनुवर्तन (High-Temperature Superconductivity)- डॉ. राधाकृष्णन ने उच्चतर तापमान पर सुपरकंडक्टरों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसंधान ने नई प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रेरित किया, जो ऊर्जा संचरण में दक्षता बढ़ाने में सहायक हैं।

- रिसर्च पेपर और पुस्तकें- उन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखे और कई पुस्तकें भी प्रकाशित कीं। उनकी किताबें आज भी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में देखी जाती हैं।

- शिक्षा में सुधार- डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई योजनाएँ बनाईं। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है।

- दर्शनशास्त्र और विज्ञान का समन्वय- उन्होंने विज्ञान और दर्शनशास्त्र के बीच एक पुल बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दार्शनिक सोच का संयोजन मानवता के विकास के लिए आवश्यक है।

अन्य योगदान- उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का कार्य किया। उनके विचार और शिक्षाएँ भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने में सहायक हैं। वे एक प्रमुख दार्शनिक थे, जिन्होंने भारतीय और पश्चिमी दार्शनिक विचारधाराओं के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। उनके विचारों ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी गहरी छाप छोड़ी। डॉ. राधाकृष्णन ने स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में सक्रिय रूप से भाग लिया और शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कई उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जिनमें विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है। वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे और कई अन्य विश्वविद्यालयों के सलाहकार रहे।

पुरस्कार- डॉ. राधाकृष्णन को 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान और सेवा के लिए दिया गया। उन्होंने कई विदेशी विश्वविद्यालयों से मानद डिग्री भी प्राप्त की, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य देशों के विश्वविद्यालय शामिल हैं। उन्हें भारतीय समाज और संस्कृति में उनके योगदान के लिए नेहरू पुरस्कार भी मिला। उन्होंने इस पुरस्कार को भी अपने क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए प्राप्त किया। डॉ. राधाकृष्णन को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। (Great Scientists Of India)

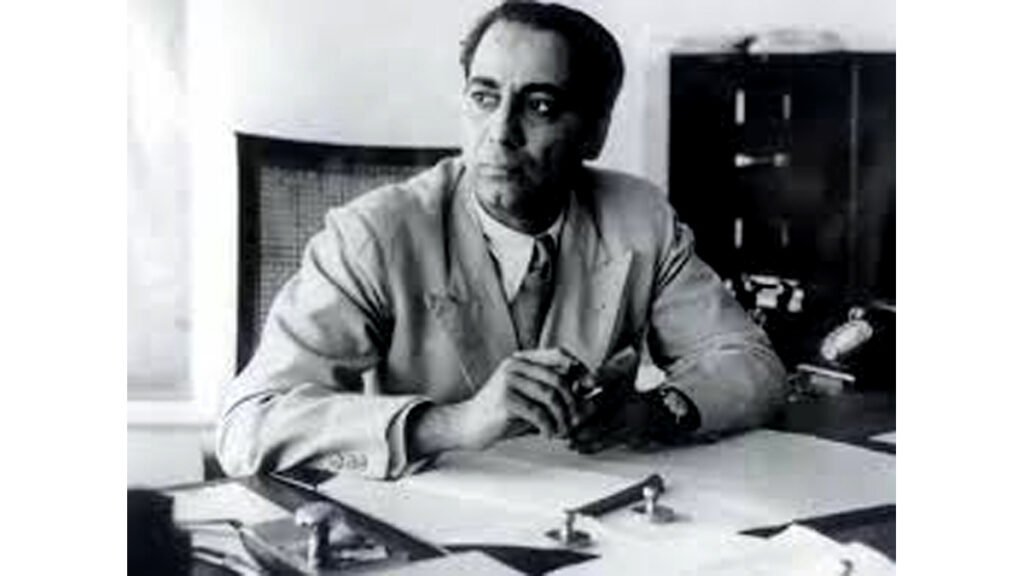

डॉ. होमी जहांगीर भाभा

- प्रारंभिक जीवन

डॉ. होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक और फिर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। डॉ. भाभा ने अपने करियर की शुरुआत इंग्लैंड में किया, जहाँ उन्होंने नाभिकीय भौतिकी पर महत्वपूर्ण शोध किए। 1939 में भारत लौटने के बाद, उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को संगठित करने और विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए काम करना शुरू किया।

वैज्ञानिक अनुसंधान और अविष्कार- डॉ. भाभा के कई अनुसंधान और आविष्कार हैं, जो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

- स्ट्रैटोस्फेरिक भौतिकी- भाभा ने वायुमंडलीय भौतिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यह अध्ययन किया कि कैसे उच्च ऊँचाई पर कणों का व्यवहार होता है।

- नाभिकीय भौतिकी में योगदान- उन्होंने नाभिकीय विस्फोट और उसके प्रभावों पर कई अनुसंधान किए, जो बाद में भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए।

अन्य योगदान- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) 1945 में स्थापित, यह संस्थान भारतीय विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ भौतिकी, गणित, और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) 1967 में स्थापित, यह संस्थान परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का केंद्र है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है। डॉ. भाभा ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत अपने परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बने।

पुरस्कार- जूलियस एश्चर पुरस्कार (1955) यह पुरस्कार उन्हें नाभिकीय भौतिकी में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। रजत पुरस्कार (1949) उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक योगदान को मान्यता देता है। कई विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। (Great Scientists Of India)

Great Scientists Of India- इन महान वैज्ञानिकों के योगदान ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को वैज्ञानिक प्रगति की ओर अग्रसर किया है। उनके अविष्कार आज भी Science की नींव माने जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।

यह भी देखिए –

1. भारत के सबसे महान वैज्ञानिक कौन हैं?

उत्तर: भारत के महान वैज्ञानिकों में डॉ. जगदीश चंद्र बोस, सी. वी. रमन, डॉ. होमी जहांगीर भाभा, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, और सत्येंद्र नाथ बोस शामिल हैं।

2. क्या कोई महिला वैज्ञानिक भी भारत में प्रसिद्ध हैं?

उत्तर: हाँ, भारत में कई महिला वैज्ञानिक भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि किरण बेदी, जो कि भौतिकी और प्रौद्योगिकी में कार्य कर चुकी हैं, और इंद्रा नूयी, जो अपने प्रबंधन और व्यवसायिक कौशल के लिए जानी जाती हैं।

3. भारत के वैज्ञानिकों के बारे में जानने के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं?

उत्तर: भारत के वैज्ञानिकों के बारे में जानने के लिए “इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स ऑफ इंडिया”, “द स्टोरी ऑफ इंडिया” और “द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस” जैसी पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं।